技术迭代驱动全球重构:中国储能电芯的抢单热潮与产业升级

一、全球抢单潮起:订单排产延至 2026 年的产能竞赛

2025 年全球储能市场呈现 “中国芯” 主导的格局,国内头部企业海外订单排产已延续至 2026 年第一季度,形成罕见的 “产能悬崖” 现象。这一热潮的标志性事件是 8 月 26 日海辰储能与沙特电力公司(SEC)签署的 1GW/4GWh 储能项目协议,合同总额达 3.62 亿美元(约合人民币 25.10 亿元),涵盖沙特塔布克省、哈伊勒省两座大型储能电站的系统设计、设备供应及长期维护。该项目计划 2026 年投运,将承担负荷转移、黑启动、频率调节等多重电网任务,全部采用海辰储能 1175Ah 长时储能电池,成为中国大容量电芯技术出海的里程碑。

产能紧张态势在头部企业中尤为显著。海辰储能厦门基地已实现满负荷生产,重庆基地一期一阶段生产线于 2025 年底投产,两座基地合计产能支撑其海外订单交付至年底。行业数据显示,宁德时代上半年储能电池系统营收达 284 亿元,毛利率 25.52%,其签约的澳大利亚 24GWh 项目与阿联酋 19GWh 项目排产计划已排至 2026 年 Q1。比亚迪同样斩获中东超 10GWh 订单,采用 314Ah 电芯技术的储能系统需满足当地高温环境下的稳定运行要求。这种全球性需求爆发推动中国储能电芯企业全球市占率飙升至 91.2%,宁德时代以 30.7% 的份额位居全球第一。

供需失衡引发市场结构性紧张。受原材料价格波动与产能爬坡周期影响,储能电芯价格近三个月上涨近 20%,部分规格产品出现 “加价也排不了单” 的情况。上海有色网数据显示,2025 年全球储能需求增速约 5%,但中国头部企业订单增速远超行业水平,海辰储能上半年出货量同比增长超 80%,订单储备超 63GWh,这种供需错配预计将持续至 2026 年产能释放周期。

二、技术迭代突破:大电芯技术定义行业新标准

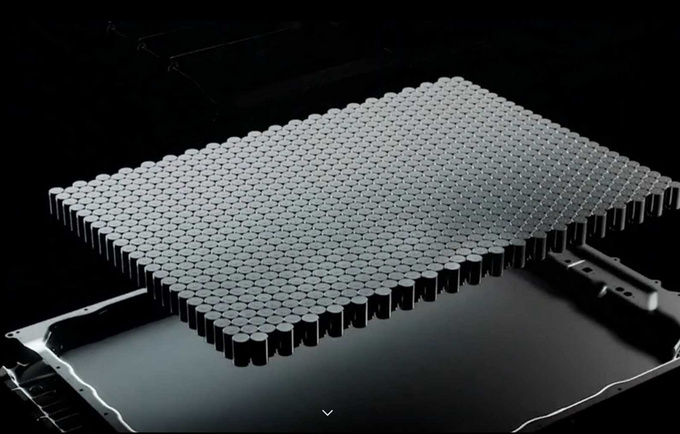

中国储能企业的全球竞争力源于持续的技术迭代,以海辰储能 1175Ah 和宁德时代 314Ah 为代表的大电芯技术,构建了 “长寿命、高安全、高适配” 的产品矩阵。海辰储能 1175Ah 长时储能电池采用磷酸铁锂体系,循环寿命超 1 万次(70% 容量保持率),在 25℃环境下 0.5P 充放电循环可稳定运行 10 年以上,完美匹配沙特 1GW/4GWh 项目 20 年运营周期的需求。其 - 30~60℃的超宽温度放电范围,能够适应中东沙漠地区极端温差环境,而 160Wh/kg 以上的能量密度则降低了系统集成成本。

宁德时代 314Ah 电芯则成为高容量场景的标杆产品。该电芯额定电压 3.2V,工作电压范围 2.5-3.65V,通过优化电极材料配比与隔膜工艺,实现能量密度与安全性的平衡。在澳大利亚市场,搭载该电芯的储能系统顺利通过 CEC 列名认证,满足 AS/NZS 5139:2019 标准对非家用储能系统的严苛要求,包括防火防爆、化学泄漏防护等安全指标。这种技术合规性使其成功切入澳大利亚大规模可再生能源目标(LRET)补贴项目,成为当地风光储一体化项目的首选电芯。

技术突破体现在三个维度:一是结构创新,大电芯设计减少模组连接件数量,使系统能量密度提升 15%;二是材料升级,采用纳米涂层隔膜与高稳定性电解液,将热失控风险降低 60%;三是智能管理,通过 BMS 算法优化充放电策略,使电芯循环寿命延长至传统产品的 2 倍以上。海辰储能技术负责人在沙特项目说明会上指出,1175Ah 电芯的 “无短板” 特性 —— 长循环、宽温域、高安全,正是击败日韩竞争对手的关键。

三、产业重构效应:价格波动与全球竞争力升级

储能电芯的供需失衡正在引发产业链连锁反应。自 2025 年二季度以来,314Ah 等主流规格电芯价格上涨近 20%,主要受正极材料碳酸锂价格反弹与产能释放滞后影响。行业分析显示,头部企业订单能见度已达 18 个月,而新产能建设周期通常需要 24 个月,这种时间差导致 “产能荒” 加剧。海辰储能重庆基地虽规划 56GWh 总产能,但一期 6GWh 产能要到 2026 年才能完全释放,短期内难以缓解供应压力。

价格机制重塑倒逼产业升级。与 2023 年不同,此次价格上涨伴随技术溢价分化:搭载 1175Ah、314Ah 等先进电芯的系统报价较传统产品高 15%-20%,但仍供不应求。宁德时代 25.52% 的毛利率水平,远超行业平均 18% 的水平,印证技术创新对盈利能力的提升作用。这种 “良币驱逐劣币” 效应推动中小厂商加速退出,市场集中度进一步提升,CR5 企业全球份额已达 68%。

全球化布局成为破局关键。宁德时代美国密歇根工厂、海辰储能欧洲办事处的设立,不仅规避贸易壁垒,更实现本地化响应。数据显示,中国企业在欧洲储能市场的份额从 2023 年的 45% 跃升至 2025 年的 72%,其中符合欧盟《废旧电池管理》法规的区块链溯源电芯占比达 90%。这种 “技术 + 合规” 的双重优势,使中国储能电芯在全球新一轮能源转型中占据主导地位。

随着沙特 1GW 项目 2026 年投运与澳大利亚大型储能电站的陆续并网,中国储能电芯的技术路径将成为全球行业标准。从订单排产的时间跨度到技术参数的场景适配,中国企业正在用 “产能规模 + 创新速度” 重构全球储能产业格局。当 1175Ah 电芯的长时运行数据与 314Ah 电芯的安全记录持续得到验证,这场由技术迭代驱动的抢单热潮,将推动中国储能产业从 “规模领先” 迈向 “价值引领” 的新阶段。

随着沙特 1GW 项目 2026 年投运与澳大利亚大型储能电站的陆续并网,中国储能电芯的技术路径将成为全球行业标准。从订单排产的时间跨度到技术参数的场景适配,中国企业正在用 “产能规模 + 创新速度” 重构全球储能产业格局。当 1175Ah 电芯的长时运行数据与 314Ah 电芯的安全记录持续得到验证,这场由技术迭代驱动的抢单热潮,将推动中国储能产业从 “规模领先” 迈向 “价值引领” 的新阶段。

凡本网注明 “来源:XXX(非中国电池联盟)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在一周内进行,以便我们及时处理。

QQ:503204601

邮箱:cbcu@cbcu.com.cn

-

光伏行业回暖信号显现:技术突破与场景延伸的双轮驱动

2025-09-08 09:17 -

两大巨头联手开发下一代固态电池技术

2025-03-10 14:44 -

于清教:我国电池企业在固态电池技术研发等方面已取得重要突破

2024-06-28 10:02 -

中科院院士欧阳明高:跨越创新周期 迎接国际新一轮动力电池技术之争

2024-01-27 07:44 -

欧阳明高院士:氢能燃料电池核心问题是技术改进和成本下降

2024-01-08 08:31 -

马仿列:电池产业竞争的关键在于技术创新能力

2023-11-09 10:16 -

欧阳明高院士:碱性电解制氢技术有长期竞争力

2023-05-25 09:43 -

科技部:提升氢能产业各环节关键核心技术研发

2023-03-29 09:48 -

观点|欧阳明高院士:物理法回收技术碳减排潜力巨大!

2022-09-28 08:24 -

比亚迪王传福:坚持磷酸铁锂技术路线

2022-09-26 10:51

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

-

光伏行业回暖信号显现:技术突破与场景延伸的双轮驱动

2025-09-08 09:17 -

两大巨头联手开发下一代固态电池技术

2025-03-10 14:44 -

于清教:我国电池企业在固态电池技术研发等方面已取得重要突破

2024-06-28 10:02 -

中科院院士欧阳明高:跨越创新周期 迎接国际新一轮动力电池技术之争

2024-01-27 07:44 -

欧阳明高院士:氢能燃料电池核心问题是技术改进和成本下降

2024-01-08 08:31 -

马仿列:电池产业竞争的关键在于技术创新能力

2023-11-09 10:16 -

欧阳明高院士:碱性电解制氢技术有长期竞争力

2023-05-25 09:43 -

科技部:提升氢能产业各环节关键核心技术研发

2023-03-29 09:48

-

电池制造技术:电池制造过程中的关键辅材 隔膜

2025-09-05 16:27 -

洞察行业趋势!杨清雨解析《2025 全球动力电池回收利用白皮书》,拆解政策、市场与技术破局路径

2025-09-08 08:32 -

孚能 500Wh/kg 硫化物固态电池年底中试,工信部 9 - 10 月验收定技术路线

2025-09-05 16:22 -

电池制造工程师培训之电池的材料硅基材料

2025-09-12 09:31 -

锂电池的DOD(放电深度)如何影响寿命?

2025-09-19 09:12 -

最高可获5000元补贴,广州市3亿元汽车消费补贴即将启动

2025-09-15 08:56 -

德赛电池主动安全技术突围:以 AI 电芯重构储能安全范式

2025-09-12 09:23 -

我们只知道电池的“循环寿命”,那你知道电池的“日历寿命”吗?

2025-09-24 10:25

微信公众号

微信公众号