����ʱ�� 3 ��ר����Ȩ������������CN223079252U��������֧�ż��Ż�йѹ�ṹ����ʧ��Ч������ 20%�������� 46 ϵ��Բ����������װ�ã�CN202520675978.1����20-500MPa ����ģ�����ȼ���-20�����Ч���� 35%���������� 2.0 ��أ�10 ���ӿ�� 600km�����з�Ͷ�룺2024 ���з��� 186 �ڣ�+1.37%����2025 ���ѻ� 2250 ��ר����+20.06%����

����ʱ������ר����Ȩ

- 01 -��ص��������CN223079252U����46 ϵ��Բ����صİ�ȫ����

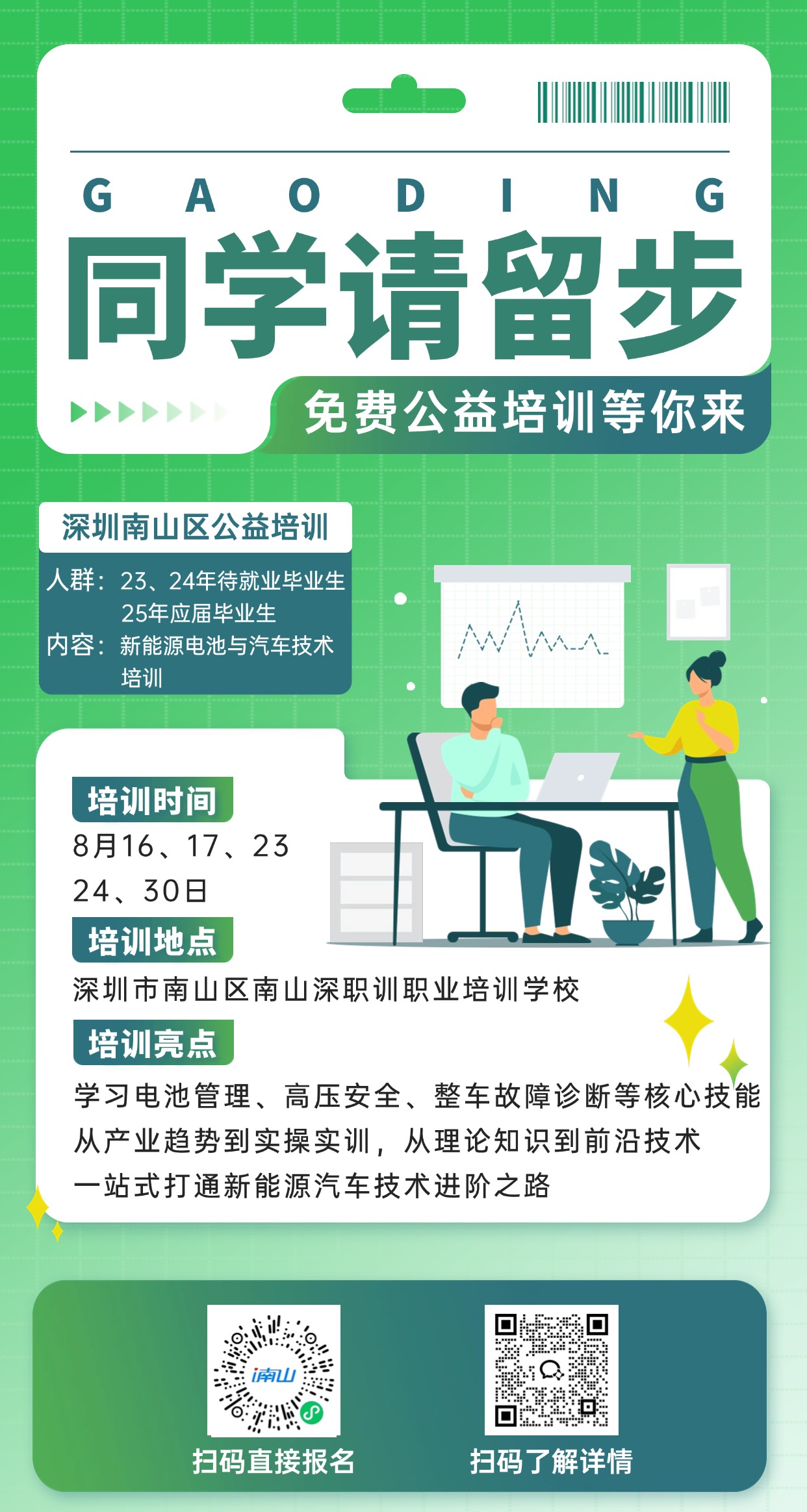

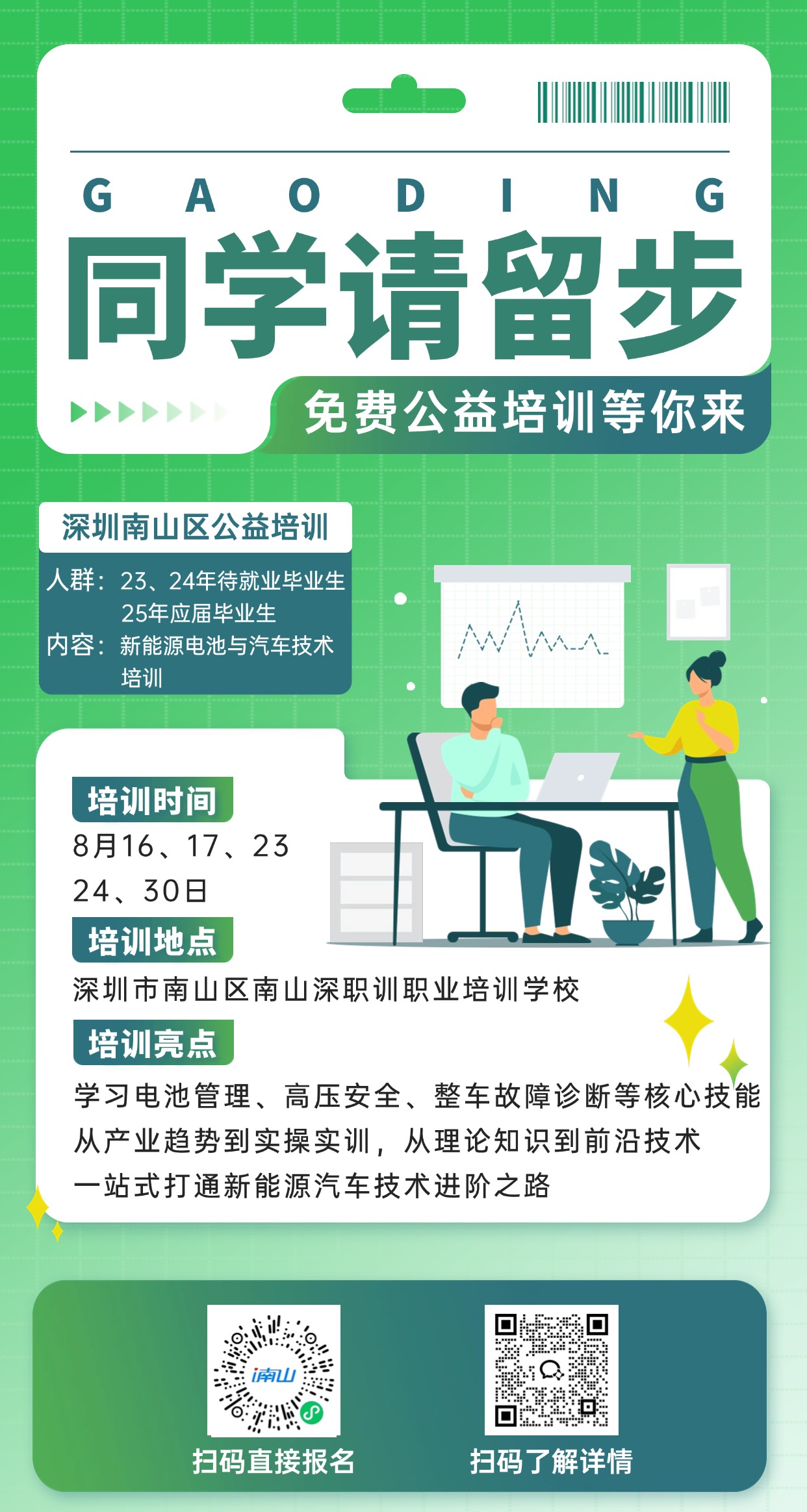

�ڶ�����ؼ��������Ĺؼ��ڵ㣬����ʱ��ͨ������֧�ż��Ż�йѹ�ṹ��ר�����£�CN223079252U����Ϊ 46 ϵ��Բ����ص���ҵ�����ɨ���˺����ϰ�����һ����ͻ�Ƶĺ���������ʧ��Ч������ 20%���似�����ɴ���������չ����

�ṹ��Ƶĵ߸��Դ���

ר��ͨ���ڵ�ص�����������뵯��֧�ż��������˶�̬йѹ·����������ԣ���װ���ϵı��ÿ���������γ�Эͬ�ṹ������ط�����ʧ��ʱ���ڲ�ѹ����ͨ������֧�ż����α�ʵ�ֶ����ͷţ����ͳ���Խṹ��Ӧ�����е��µ�йѹʧЧ������������������� 46 ϵ��Բ����� —— ��ֱ���Ӵ�ͳԲ����ص� 18mm ���� 46mm���ڲ������ܶ�������ͬʱ����ʧ�ط���Ҳ��ָ��������������֧�ż�ͨ������Ӧ�α���������йѹ��Ӧʱ���������뼶����Ч���������ӡ�

������ϵ��Эͬ�Ż�

ר�����ᵽ�ĵ���֧�ż����ø�ǿ�ȸ��ϲ��ϣ�������ģ���� 20-500MPa ��Χ�ڿɵ�����һ���������˴ӻ��嵽����֧�ŵ�ȫ�����������磬����������״̬�£�֧�ż����ֽϸ�ģ����ά�ֽṹ�ȶ��ԣ����¶ȳ�����ֵʱ������ģ���轵������йѹ���ơ��������ܲ�����Ӧ���ԣ�ʹ����� - 40���� 80��Ŀ�����Χ�ھ��ܱ����ȶ��İ�ȫ���ܣ�����˴�ͳ����֧�ż��ڼ����¶����״�����⡣

���칤�յĸ���

��ר������ע�ܳ���һ�廯���գ�������֧�ż����ؿ���ͬ�����죬�����˴�ͳ��װ�����еĽӿ������������� 30% ��װ�临�Ӷȡ�������ʱ���˱�����Ϊ��������ü�����46 ϵ��Բ����ص���Ʒ�ʴ� 85% ������ 93%���� Wh ����ɱ��½� 0.08 Ԫ�����ֹ��մ��²�������������Ч�ʣ���ͨ����϶������ƣ�ǿ���˵�ذ��������ܷ��ԣ�ʹ IP68 ��ˮ�ȼ��Ĵ���ʴ���ҵƽ�� 75% ������ 98%��

- 02 -���װ�ã�CN202520675978.1�������� 2.0 ��صĵ��������ƾ�

����ʱ���ڵ��װ�������ר����CN202520675978.1���۽��ڸ��ȼ������Ż�����¼���Ч���������似����ֵ������ 2.0 ����ϵõ����쾡�µ����֣�

���Ȳ��ϵĸ�����ͻ��

ר�����ᵽ�� 20-500MPa ����ģ�����ȼ��������������������ϲ��ϡ����ֲ��ϵĵ���ϵ������ 0.015W/(m・K)����Ϊ��ͳ��ĸƬ�� 1/20���ҿɳ��� 1200��ĸ��³���������� 2.0 ����У����ȼ�����Ƴɶ�㸴�Ͻṹ���ڲ�Ϊ���������IJ㣬�в�Ϊ�մ���ά��ǿ�㣬���Ϊ����Ϳ�㡣�������ʹ����� - 20�滷���µļ���Ч������ 35%�����ʱ�������� 10 �������� 600km��Զ����ҵƽ��ˮƽ��

���¼��ȼ�����ϵͳ����

ר��ͨ��������� + ���Ȼ��յ�˫����ʵ���ȹ����Ż���������ԣ��� - 20�滷���£��������ͨ����Ƶ���������200-500Hz���ڼ�Ƭ�ڲ����������ȣ�ʹ��о�¶��� 5 ���������� 0�����ϣ�������õ������ͨ��Һ��ϵͳ�Ե�ؽ��ж��μ��ȣ������ܺĽϴ�ͳ PTC ���ȷ������� 40%���Ǽ�Ԫ ET ���ظü������ںں� - 30���ʵ���У�����ٶȽ�ͬ���������� 55%����������ʴ� 48% ������ 63%��

������ܵĵײ�ͻ��

���� 2.0 ��ص� 10 ���ӿ�������������ڳ����������������볬�ߵ����Һ��Эͬ���á�ר�����ᵽ����������ͨ������������������ѳ��������� 30%�����Һ�������������䷽���絼������ 25%���������ʹ����ڷ�ֵ��繦���£�1.3MW�����ܱ����ȶ��Ľ��淴Ӧ��ѭ���������� 3000 �Σ�����һ�����е������ 50%��

- 03 -�з�Ͷ����ר�����֣��������Ǻӵij�������

����ʱ���� 2024 ����з�Ͷ��� 186 ��Ԫ��ͬ�� + 1.37%����2025 ���ѻ�ר����Ȩ 2250 �ͬ�� + 20.06%�����似��ս�Գ��ֳ���ȴ�ֱ������ǰհ�Բ��ֵ�˫��������

�з�Ͷ��ľ��۽�

����ʱ�����з���Դ�ص�Ͷ������������

-

������ϵ���£�2024 ��Ͷ�� 58 ��Ԫ���ڹ�̬��ص���ʡ������ӵ���������ϵ��з�����������ȫ��̬��������ܶ���ͻ�� 500Wh/kg���ƻ� 2027 ��������

-

���칤�ո��£�Ͷ�� 32 ��Ԫ�������ܹ�����ͨ�� AI �ʼ����������������ȱ���ʿ����� 0.1ppm ���£������ɱ����� 15%��

-

ϵͳ�����Ż���Ͷ�� 45 ��Ԫ���� CTC��Cell to Chassis�������з���ʹ��ذ���������������� 76%���ϴ�ͳ������� 15%��

ר�����ֵ�ȫ����

���� 2025 �꣬����ʱ���ۼ�ר���� 2.3 ������й���ר��ռ�ȴ� 35%����ŷ�ޣ�ͨ�� “������Ȩ + ���ػ�����” ģʽ����¹��������������ŷ�ˡ��ؼ�ԭ���Ϸ����������ƣ����������븣�غ���������ع�������� 52 �����ר����Ȩ���γɼ������ݡ�����ר��������Ȩ���ԣ�������������ȫ���г���λ�����ڱ��ƶ����������˻���Ȩ��

�з���̬��ЭͬЧӦ

����ʱ��ͨ����ѧ�к��������������磺���廪��ѧ���� “��̬�������ʵ����”�������������ȶ������� 10 �����������ʣ�������ʦ��ѧԺ�������� “�����ӵ�ز�ҵѧԺ”������רҵ�����˲ų� 500 �ˡ�������̬����ʹ����ת������������ 18 ���£�����ҵƽ��ˮƽ�� 50%��

δ��������ʱ�����ڹ�̬���������2027 �꣩�������ӵ����ҵ����2025 �꣩�ϳ���������ͬʱӦ�Ա��ǵϵ�Ƭ��� 2.0������ 1000 ���� + 8C ���䣩�ľ�����ͨ������������ר�����ֵ�˫������������ʱ������ “������ع�Ӧ��” �� “��Դ��������ṩ��” ת�ͣ���ÿһ��ר���ı����Ƕ�ȫ������Դ��ҵ������Ȳ��������졣

��Դ:δ֪ (���α༭������)

���±�ǩ��

|